Von einem «spürbaren Einbruch» spricht Nicole Kosel. Sie ist langjährige Katechetin in Stäfa und präsidiert das Kapitel Zürich See. Fast um einen Drittel habe die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den letzten fünf Jahren abgenommen. Weil die Anmeldungen im laufenden Schuljahr stark zurückgingen, werden die Zweit- und Drittklässler jetzt erstmals gemeinsam unterrichtet. Und dies, obwohl die Kirchgemeinden Stäfa und Hombrechtikon fusioniert haben und mit rund 8000 Mitgliedern vital sind.

Verbindlichkeit trotz sinkender Zahlen

Immer weniger Schülerinnen und Schüler besuchen im Kanton Zürich den reformierten Unterricht. Allerdings sieht es nicht überall gleich dramatisch aus, wie eine Umfrage zeigt.

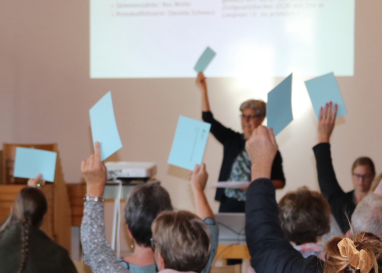

Auf dem Land gehört der Besuch des religiösen Unterrichts oft noch selbstverständlich dazu. (Foto: Adobe Stock)

Jesus, Klavier oder Karate

Die goldenen Jahre sind definitiv vorbei, wie ein Blick in die Statistik zeigt. 1961 liessen sich im Kanton Zürich 11 835 Jugendliche konfirmieren, das Jahr markiert einen absoluten Höhepunkt. Seither geht die Zahl kontinuierlich zurück. Im Jahr 2000 waren es noch 4684 Konfirmierte, 2021 beinahe nur noch halb so viele, nämlich 2437.

Kosel sieht in der wachsenden Konkurrenz einen Grund für den Einbruch. «Die schulischen Anforderungen sind hoch», sagt sie. Dazu existiere ein schier grenzenloses Freizeitangebot. Soll das Kind etwas über Jesus und die Bibel lernen oder doch lieber in den Fussballclub, ins Karate oder die Klavierstunde? «Immer mehr Familien entscheiden sich gegen die Kirche, da können wir noch so spektakuläre Sache anbieten wie zum Beispiel biblische Kriminalfälle lösen oder orientalische Gerichte kochen.» Unerlässlich sei, die Eltern von Anfang an einzubinden, sagt Kosel. «Ist ihnen die religiöse Bildung nicht wichtig, melden sie die Kinder ab.»

Ohne Aufwand ist die Konfirmation nicht zu haben. Der reformierte Unterricht wird ab der zweiten Klasse besucht, fünf Module gilt es zu absolvieren, 192 Stunden sind es insgesamt. Festgehalten ist dies im religionspädagogischen Gesamtkonzept, das die Landeskirche 2004 eingeführt hat und das seit diesem Sommer in dritter Auflage vorliegt.

Verbindlichkeit wird auch in der Neuauflage stark gewichtet. 80 Prozent des Angebots muss besuchen, wer konfirmiert werden will. Wie streng die Auflagen sein sollen, ist allerdings umstritten. 2019 hatte eine Petition grosszügigere Regeln gefordert: Gottes Segen sei nicht an Bedingungen zu knüpfen. Die Synode hielt jedoch an der Verbindlichkeit fest, weil diese auch Verlässlich-keit und Qualität bedeute.

Unattraktive Zeiten

Olivia Isliker begrüsst diese Stossrichtung. «Wenn Jugendliche konfirmiert werden möchten, sollen sie vorher auch etwas miteinander erschaffen haben.» Sie ist seit 29 Jahren als Katechetin tätig und präsidiert das Kapitel Zürich Stadt. In der «multikulturellen Metropole» sei es keine Seltenheit mehr, dass keines oder lediglich ein bis zwei Kinder pro Schulklasse reformiert sind. Es ist daher deutlich schwieriger geworden, eine Gruppe für den Unterricht zusammenzustellen.

Gleichzeitig ist die Organisation mit logistischen Herausforderungen verbunden. Die Kinder müssen teils lange Wege zu einem Kirchgemeindehaus in Kauf nehmen, da in den Schulhäusern oft keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Das neutrale Fach Ethik hat den konfessionellen Unterricht vor bald zehn Jahren nicht nur ideell, sondern auch räumlich weitgehend aus der Schule verdrängt. So findet der Unterricht meistens an wenig attraktiven Randstunden, am schulfreien Mittwochnachmittag oder im Blockunterricht am Samstagvormittag statt.

«Obwohl wir uns nach Kräften bemühen, sind die Zeiten nicht immer familienfreundlich», räumt Isliker ein. Immerhin gibt es auch Lichtblicke: Im Kirchenkreis 11 gibt es Gruppen, die derzeit mit mehr als doppelt so vielen Zweitklässlern geführt werden als zuletzt. «Manchmal ist eben auch der Wellengang der Geburten ein entscheidender Faktor», sagt Olivia Isliker.

Kirche noch im Dorf

Es fragt sich, ob das schwindende Interesse am Religionsunterricht ein vorwiegend städtisches Problem ist. Tatsächlich ist die Situation etwa im Tösstal weniger dramatisch. Nur eine «leichte Abnahme» der Klassengrössen beobachtet Alexandra Rüegg. Sie arbeitet seit sechs Jahren als Katechetin in den Kirchgemeinden Bauma-Sternenberg sowie Wila-Turbenthal. Einzelne Abmeldungen seien eher darauf zurückzuführen, dass viele reformierte Familien freikirchlich unterwegs seien und andere Angebote bevorzugten.

Religionsunterricht gehöre auf dem Land einfach noch dazu. Die Kirche habe einen hohen Stellenwert, was sich auch daran zeige, dass in der Gemeindeordnung von Bauma Kirchenglocken explizit nicht als Lärmbelastung gelten.

Obwohl die Aussichten eher düster sind: Die drei engagierten Katechetinnen lieben ihren Job. «Es ist eine grosse Bereicherung, mit jenen Kindern und Eltern zusammenarbeiten zu dürfen, die eine wertschätzende Einstellung gegenüber christlicher Erziehung und Kirche haben», sagt Nicole Kosel. Die Kirche habe etwas zu bieten und dürfe ihr Licht nicht unter den Scheffel stellen.